黄土高原到底位于中国哪里?

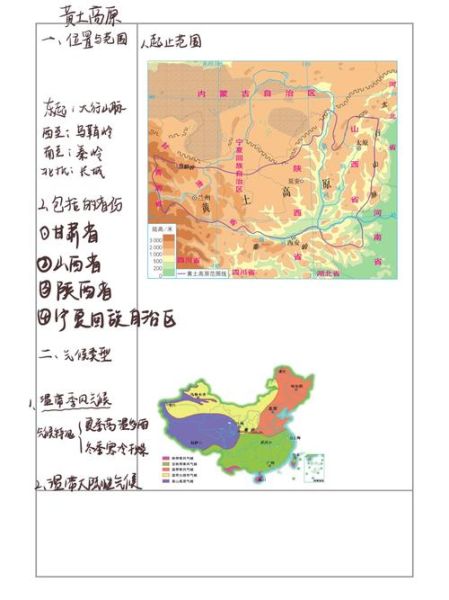

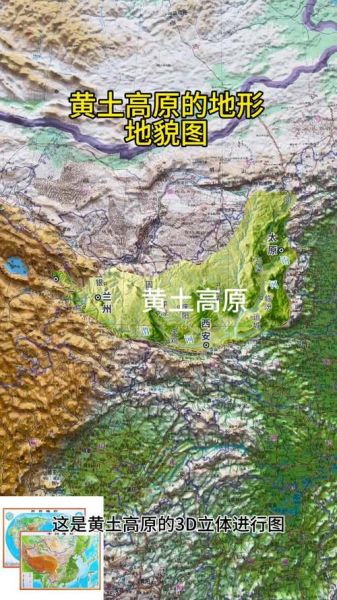

打开中国地形图,你会在黄河“几”字形大拐弯的内侧,找到一片土黄色区域——这就是黄土高原。它横跨山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古、河南七省区,总面积约64万平方公里,相当于6个江苏省那么大。核心范围以太行山以西、日月山以东、秦岭以北、长城以南为界,海拔多在800—2500米之间。

(图片来源网络,侵删)

黄土高原是怎么形成的?风与水谁才是主角?

关于成因,学界争论了百年,如今主流观点已逐渐清晰:

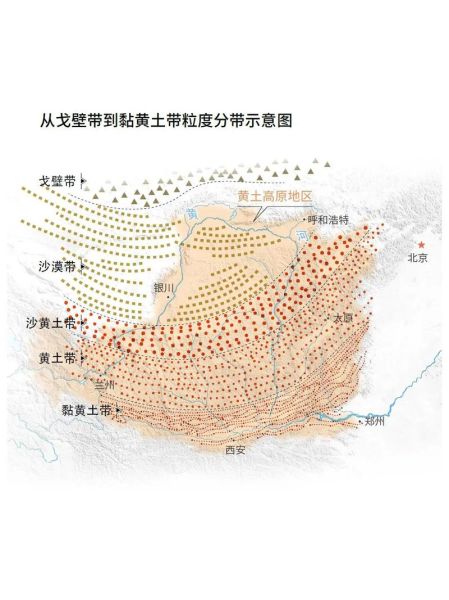

- 风力搬运说:冬季强劲的西北风从蒙古高原卷起沙尘,遇到太行山、吕梁山阻挡后风速骤降,粗颗粒先落下,细颗粒继续南飘,经过百万年“层层筛选”,堆积出50—200米厚的黄土层。

- 流水改造说:黄土堆积后,夏季暴雨沿裂隙下切,形成千沟万壑;黄河及其支流(如汾河、渭河、洛河)像巨斧一样劈开高原,塑造出塬、梁、峁的独特地貌。

换句话说,风是“搬运工”,水是“雕刻师”,二者缺一不可。

黄土高原的气候为何如此极端?

身处内陆,高原被群山环抱,海洋水汽难以抵达,于是形成了半干旱—半湿润过渡带:

- 年降水量仅200—600毫米,且70%集中在7—9月,一场暴雨就能冲走全年1/3的表土。

- 冬季受蒙古高压控制,寒潮频繁,极端低温可达-30℃;夏季太阳辐射强,地表温度能飙到60℃以上。

- 昼夜温差可达20℃,当地人常说“早穿皮袄午穿纱”。

为什么黄土高原被称为“中华文明的摇篮”?

看似贫瘠的黄土,却藏着文明密码:

- 疏松肥沃:黄土颗粒细、孔隙多,用原始木耒即可开垦,粟(小米)在此最早被驯化,支撑了仰韶文化、半坡遗址的繁荣。

- 窑洞智慧:直立性强的黄土挖洞不塌,冬暖夏凉的窑洞成为人类最早利用地热调节温度的建筑。

- 交通要冲:关中平原(高原南缘)是周秦汉唐的京畿之地,长安(今西安)作为丝绸之路起点,将黄土文化传播至中亚。

今天的黄土高原面临哪些生态挑战?

20世纪中叶,这里曾以“一碗黄河水半碗沙”震惊世界:

(图片来源网络,侵删)

- 水土流失:每年16亿吨泥沙入黄,相当于冲走整个北京市面积的30厘米厚表土。

- 人口压力:明清以来“闯西口”“走西口”使人口激增,陡坡开荒导致恶性循环。

- 能源开采:晋陕蒙交界处的“黑三角”煤炭基地,地下采空引发地面塌陷,加剧生态脆弱性。

退耕还林20年,黄土高原变绿了吗?

卫星遥感给出了肯定答案:

- 植被覆盖率从1999年的31.6%升至2020年的约65%,延安地区甚至超过70%。

- 泥沙含量:潼关水文站监测显示,黄河年均输沙量已降至2亿吨以下,为历史最低。

- 产业转型:苹果、红枣、花椒等耐旱经济林替代传统作物,洛川苹果年产值突破百亿元。

但新问题随之而来——人工林树种单一(多为杨树、油松),生物多样性下降,未来需要向近自然林过渡。

普通人如何深度体验黄土高原?

避开“到此一游”的打卡,试试这些方式:

- 沿秦直道徒步:这条2000年前的“高速公路”从咸阳直通包头,沿途可观察不同侵蚀地貌。

- 住进下沉式窑院:在山西平陆或河南陕县,体验“见树不见村,进村不见房”的奇妙聚落。

- 聆听信天游:陕北民歌的高亢苍凉,正是对黄土高原沟壑回声的自然模仿。

- 品尝“黄土地的味道”:糜子面摊黄、羊肉饸饹、钱钱饭……每一道粗粮细作都藏着对抗干旱的生存智慧。

未来黄土高原会变成塞上江南吗?

答案取决于人地关系的再平衡:

- 若继续推进小流域综合治理(如甘肃庆阳的淤地坝系统),将泥沙就地拦截,可再造百万亩良田。

- 通过光伏治沙新模式(如库布其沙漠的“板上发电、板下种植”),或将实现能源与生态双赢。

- 但需警惕“绿色陷阱”——盲目扩大高耗水人工林可能导致地下水位下降,反而加剧干旱。

正如地理学家黄秉维所言:“黄土高原的治理,不是征服自然,而是学会与自然谈判。”这片承载过辉煌也经历过伤痛的土地,正在书写新的生态史诗。

(图片来源网络,侵删)

评论列表